一人暮らしでは何かとやることが多いため、防災関連の対策は後回しにしがちです。

しかし地震大国の日本では、いつどこで大地震が起きてもおかしくありません。

国では物資を備蓄していますが、災害直後は救助活動が優先されるため、十分な支援は期待できません。

いざというときパニックにならないよう、一人暮らしでは自分で自分の身を守る必要があります。

この記事では「一人暮らしがするべき地震対策」「一人暮らしが備えたい防災グッズ」など、最低限知っておくべき対策を詳しく解説します。

【関連記事】女性の一人暮らしで危ない&狙われる要因と防犯対策38選

この記事を書いた人

- 一人暮らし歴20年以上

- 宅配サービスの利用経験多数

- 数々の失敗経験を基に発信

- 最新サービスも随時試し中

発生が想定されている大規模地震4例

そう遠くない時期に発生すると予想されている大地震は、主に下記の4例です。

- 南海トラフ地震

- 首都直下型地震

- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

- 中部圏・近畿圏直下地震

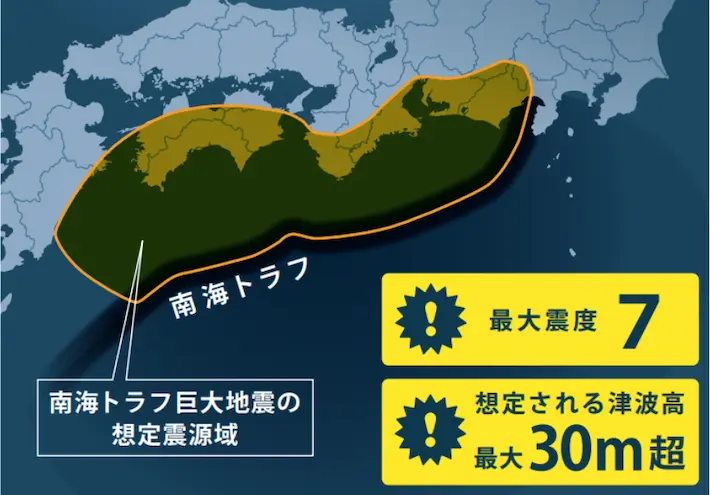

①南海トラフ地震発生確率:30年以内に70~80%

「南海トラフ地震」は、静岡の駿河湾から九州南側の海域にわたり、広範囲で発生する地震の総称です。

30年以内の発生確率が70~80%(令和6年1月29日時点)とされており、東日本大震災を遥かに超える規模の地震になると想定されています。(参考:気象庁)

被災者数の想定は6,000万人に及ぶため、南海トラフ地震では日本国民の半数が被災することになります。

さらには、関東地方から九州地方までの太平洋沿岸で、最大30メートルの大津波が襲来するとの想定も。

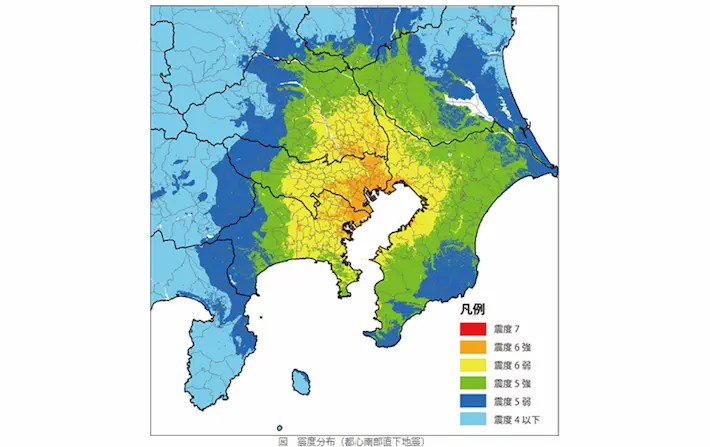

②首都直下型地震発生確率:30年以内に70%

南関東地域のいずれかを震源として発生する、大規模な直下型(都市の真下で起こる)地震です。

30年以内の発生確率が70%(令和4年5月25日時点)とされており、こちらも東日本大震災を遥かに超える規模の地震になると想定されています。(参考:内閣府)

日本の中でも、南関東は地震の頻度が高い地域とされているため、人口や機能が集中する首都圏での災害対策が重要視されています。

避難者は最大約700万人、帰宅困難者は約650万人と想定されているほか、首都圏ならではの下記のような被害も。

- 長周期地振動(周期が長い大きな揺れ)による超高層ビルの被災

- 余震の発生、大量の降雨による二次災害

- 道路・街路の閉塞による消火活動や避難活動の妨げ

- 鉄道での対向列車との衝突事故

- 火災発生やデマ等をきっかけに起きる、集客施設でのパニック

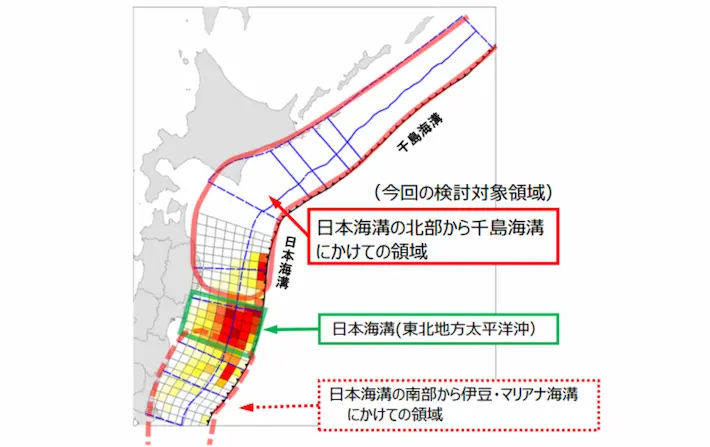

③日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発生確率:30年以内に60%

房総半島東方沖から三陸海岸の東方沖(日本海溝)を経て、北海道十勝沖から択捉島東方沖(千島海溝)における地殻の境界等を震源として、発生する地震です。

30年以内の発生確率が60%(平成29年1月時点)とされています。(参考:内閣府)

最悪のケースの想定では、日本海溝沿いの地震では約19万9千人、千島海溝沿いの地震では約10万人の死者が発生する見込みです。

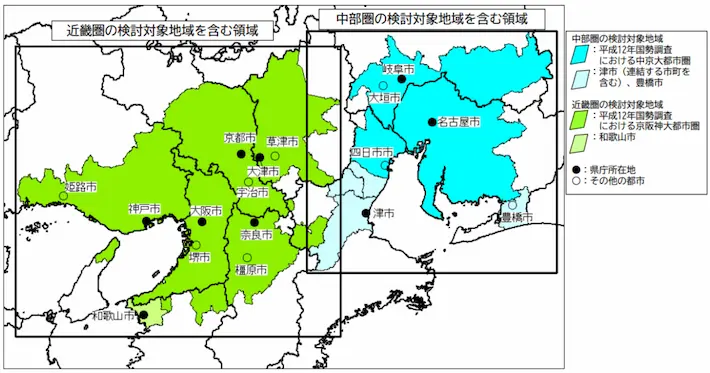

④中部圏・近畿圏直下地震

中部圏5ヶ所、近畿圏8ヶ所の震源が想定されていますが、令和4年8月時点で東日本大震災を教訓として地震想定の見直しが行われています。(参考:産経新聞)

中部圏や近畿圏には多くの文化遺産が集中しているため、直下地震によって重要文化財や老朽木造市街地への被害が危惧されています。

想定されていない地域も要注意!

2016年の熊本地震は、30年以内の大規模地震発生確率が1%未満の地域で発生しました。

全国には約2,000の活断層が存在していますが、まだ見つかっていないものもあると指摘されています。

そのため、いつどこで大地震に襲われてもおかしくありません。

想定されている地域以外でも、日頃から大地震に備えておくことが重要です。

自分の身は自分で守る!一人暮らしがするべき地震対策

一人暮らしでは誰にも助けてもらえないので、地震が起きる前に必要な対策をしておくことが必須です。

家具の転倒防止対策

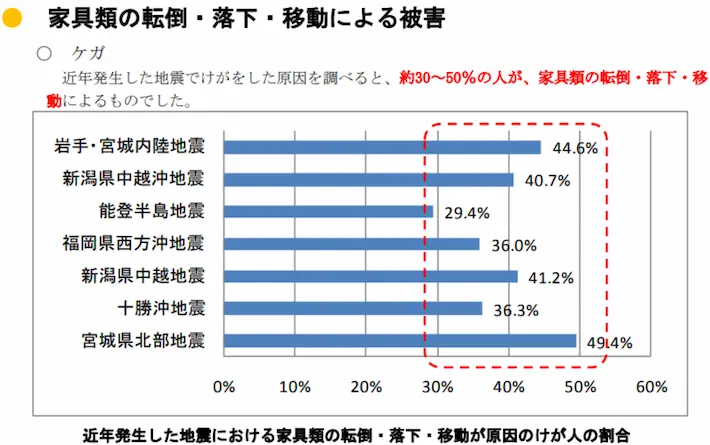

近年発生した地震では、約30~50%の人が家具の転倒・落下・移動により、下敷きになるなど負傷しています。

よって、大地震では家具は必ず倒れるものと認識し、対策を実施することが重要です。

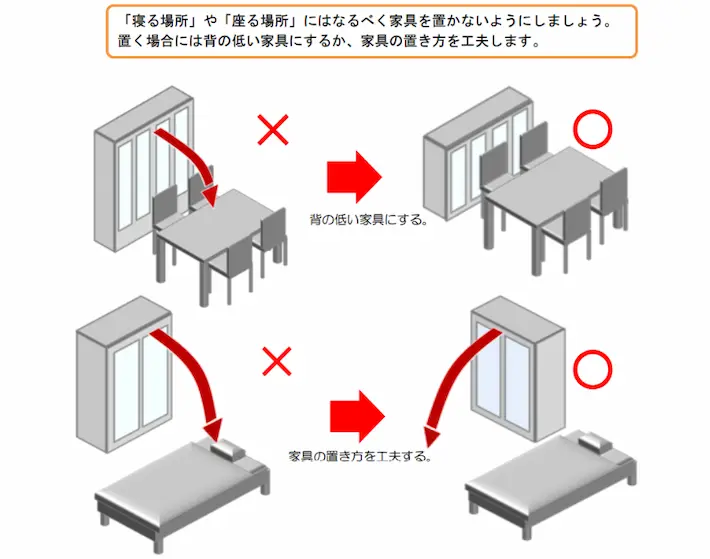

安全な空間を確保するため、まず下記項目を参考に家具の配置を工夫しましょう。

家具の設置を避けたい場所

- 出入口付近・廊下・階段等、避難の妨げになる場所

- 火気付近(地震発生時の出火防止)

- 寝室や座る場所

家具設置時の注意点

- ガラス製品等、落下すると危険なものを家具の上に置かない。

- 就寝位置は家具の脇か、家具の高さ分だけ離れた場所にする。

- 家具を倒れにくくするため、重いものは下の方へ収納し重心を低くする。

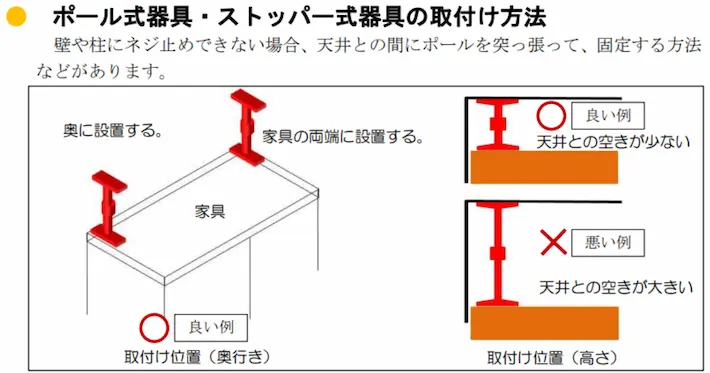

家具の転倒・落下・移動の防止対策として、固定器具(L型金具・ポール式・ストッパー式等)が便利です。

固定器具を活用すれば、地震が起きたときの被害を大幅に軽減できます。

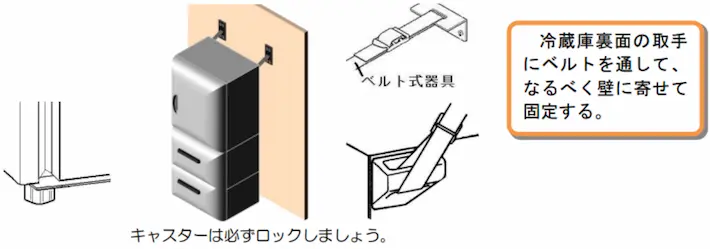

タンスの例

タンス上の奥側(壁側)で、かつ天井や家具の硬い部分にポール式器具を取り付ける。

床もストッパー器具などで固定する。

冷蔵庫の例

ベルト式器具で壁に固定する。冷蔵庫の背面上部にあるベルト用の穴を使い、壁に連結させるとより効果的。

底面のキャスターによる移動を防ぐため、必ずロックする。

壁や家具に傷を付けたくない場合は「ストッパー式orマット式+ポール式」など、2つの器具を組み合わせる方法が有効です。

この組み合わせであれば、最も強度に優れたL型金具と同程度の効果が期待できます。

避難場所やハザードマップの確認

一人暮らしでは、災害発生時の非難場所を必ず確認しておきましょう。

災害が起きたあとで調べようとすると、焦りや不安からきちんと行動できません。

筆者は、台風による河川の氾濫で避難が必要になったとき、避難場所に指定されてた学校の詳しい場所が分からず、しばらく歩きました…。

避難場所の調べ方は、お住まいの自治体の公式ホームページやハザードマップなどがあります。

ハザードマップとは

ハザードマップとは、簡単に言うと「もしものときに備えるための危険予測地図」です。

災害が発生したとき、地域で予想される被害や避難経路・避難場所などを地図で表示しています。

閲覧できる情報は、洪水・高潮・津波・土砂災害などさまざま。

緊急避難場所を事前に確認しておけば、災害で避難が必要になったときスムーズに行動できます。

近年では温暖化の影響もあり、毎年のように大きな地震や水害が発生しているため、地震以外の災害対策も重要です。

国土交通省が運営するハザードマップで、お住まいの地域を検索してみてください。

家族や知人との連絡手段を確保しておく

普段はスマホで家族や知人と連絡を取りますが、災害による通信トラブルや充電切れになったら使えません。

また家族の安否確認だけでなく、自分が病院へ搬送された場合に連絡するためにも、スマホ以外の連絡手段を確保しておきましょう。

スマホ以外の連絡手段

- 家族や知人の連絡先を書いたメモを控えておく

- 公衆電話が使えるよう、10円玉をある程度用意しておく

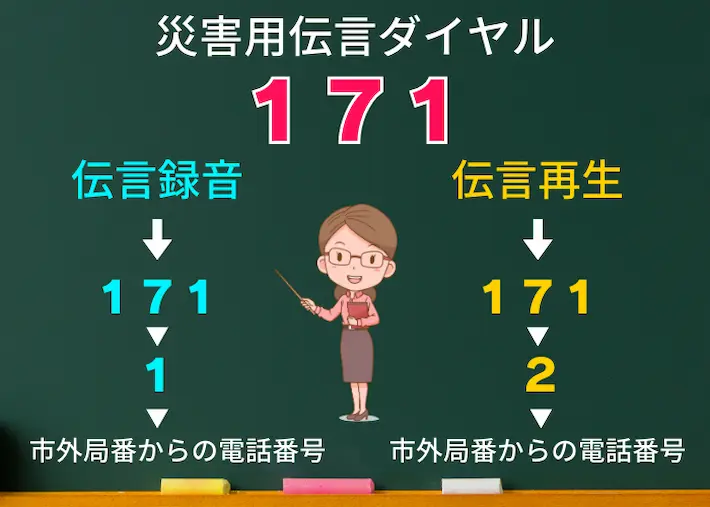

また、171番に電話をかけてメッセージの登録・確認ができる災害用伝言ダイヤルの使い方も覚えておくといいでしょう。(公衆電話でもかけられます)

災害時に初めて使うと戸惑ってしまうので、一度でも使って体験しておくだけで全然違います。

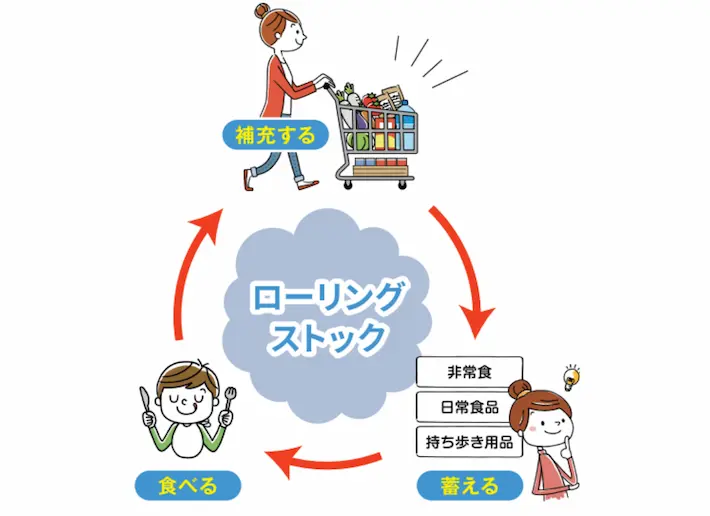

一人暮らしで備えたい防災グッズリスト

防災グッズとして絶対に必要なものを5点紹介します。

災害時の備えを何もしていないという方も「最低限備えたい防災グッズ」の5点は準備しておきましょう。

なお、いざというときにすぐ持ち出せるよう、リュックなどに入れておくとより万全です。

スマホの充電器やモバイルバッテリーなどは、多くの人が持っていると仮定し紹介を省きます。

※外出先で帰宅困難者になった場合に備え「防災ポーチ」も備えておくと安心!詳細はこちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】防災ポーチがないと長時間の苦痛で後悔する!帰宅困難に必須の備え

最低限備えたい防災グッズ

一人暮らしで最低限備えたい防災グッズは、下記の5点です。

- 水(飲料用+生活用)

- 非常食

- 簡易トイレ

- 多機能防災ラジオ

- 現金

①水(飲料用+生活用)

大規模災害発生時には断水が続くかもしれません。

非常時の飲料用としてはもちろんですが、トイレや調理などの生活用も余分に用意しておくと安心です。

農林水産省では、飲料用+生活用で「1人あたり1日3リットル×3日分9リットル」の備蓄水が必要と推奨しています。

備蓄用に販売されている保存水であれば、5~7年など長期保存が可能です。

また、自宅からの避難時に水を持ち出す場合は、容量が大きいと速やかに避難できません。

自宅備蓄用とは別に、運びやすく使い勝手にも優れる500ミリリットルの水を用意しておくとより安心です。

【関連記事】一人暮らしで飲み水はどうしてる?浄水器は必要なのか徹底解説

②非常食

災害直後は食料が確保しづらくなり、またライフライン復旧までに時間がかかるケースもある(東日本大震災後は電力復旧まで約3週間)ため、非常食の備えは必須です。

水だけで調理できる「アルファ米」などであれば、避難先でも重宝するでしょう。

封を開けてそのまま食べられる、缶詰・乾パン・ビスケットなどもおすすめ。近年の非常食は味のバリエーションも豊富です。

また、自分が好きなものや普段食べ慣れたものを用意しておけば、災害時のストレス軽減効果にもつながります。

【関連記事】井村屋えいようかんはどこで買える?チョコ版はここに注意

ペットを飼っている場合、ペット用の水や食料の確保も必要です。

ドッグフードやキャットフードの支援物資は期待できません。

③簡易トイレ

断水時のトイレ問題はとても深刻です。

特に避難所では、仮設トイレに長蛇の列ができたり、多くの利用者によって不衛生な状態になりやすかったりします。

衛生面や精神的ストレスの心配を軽減したいなら、ニオイ漏れを防ぐ凝固剤や防菌効果のある簡易トイレが便利です。

④多機能防災ラジオ

インターネットが普及した現代において「ラジオは不要」と感じる方もいるのではないでしょうか?

SNS等で最新情報を得る手段もときには有効ですが、残念ながらデマ情報も少なくありません。

その点、ラジオであれば信頼性の高い情報が入手でき、またネット回線を気にせず利用できます。

私は子供のころから、関東大震災の時にいろいろとデマが飛んで暴動が起き、地震とは関係の無いところで事件が起きてしまったという話を聞かされていました。だから、正確な情報がスムーズに伝達されなければならないと思い、NHKのラジオを流し続けるように頼んだのです。そうしたら、被害の状況とか、街の様子とかが、ずっとラジオから聞けたんですよ。

引用元:内閣府 もし、一日前に戻れたら・・・『一日前プロジェクト』エピソード集

モバイルバッテリー・ライト・防水など、プラスアルファの機能を搭載したラジオがあれば、あらゆる場面で役立つでしょう。

乾電池・蓄電池・ソーラー・手回しなど、複数の充電方法を備えた機種がおすすめです。

⑤現金

キャッシュレス決済が浸透したことで、現金をあまり持ち歩かない人が増えています。

しかし過去の災害発生時には、停電によりキャッシュレス決済ができなくなり、稼働していた一部のATMでは長蛇の列ができました。

停電が長引くほどATMから現金を引き出せない状況が続くため、普段からある程度の現金を準備しておきましょう。

なお、公衆電話や自動販売機が使えるよう、小銭を多めに用意しておくと便利です。

災害によりネット回線が不具合を起こし、携帯電話が使えなかったという例も少なくありません。

必要に応じて追加したい防災グッズ

一人暮らしで防災グッズの備えをより万全にしたい方は、必要に応じて下記のグッズを追加しましょう。

【関連記事】女性の一人暮らしで危ない&狙われる要因と防犯対策38選

- ウェットティッシュ・ボディシート

- 水のいらないシャンプー

- 歯磨きシート

- 常備薬

- 暑さ/寒さ対策グッズ

- 生理用品・防犯グッズ(女性)

ウェットティッシュ・ボディシート

地震で断水したり避難所生活になったりしたら、顔や体を洗うことが難しくなります。

ウェットティッシュ・ボディシートは活用できる場面が多いので、備えておいて損はありません。

水のいらないシャンプー

断水して入浴できない場合は、水を使わずに洗えるシャンプーが便利。

髪に吹き付けるスプレータイプや、手袋型で拭くように使うタイプがあります。

歯磨きシート

水を使わずに歯や口の中をケアできる歯磨きシート。

口の中を長時間手入れできなくなるのが嫌な方は、歯磨きシートを用意しておきましょう。

クールタオル(暑さ対策)

真夏の暑さの中でエアコンが使えなくなったら、暑さ対策グッズが必須です。

クールタオルは、水で濡らして絞り振るだけで、ひんやりとした冷却効果が得られます。

アルミブランケット(寒さ対策)

冬場に起きた災害では、暖房器具が使えなくなり、寒さで低体温症になった方も数多く確認されています。

緊急時の寒さ対策としては、コンパクトに収納しやすいアルミブランケットが便利です。

一人暮らしで地震が起きた時に取るべき行動

一人暮らしで大地震に襲われても慌てないよう、どんな行動をとるべきか頭に入れておきましょう。

①地震発生時

- 頭を保護しながら大きな家具から離れる

- 机の下などに隠れる

- コンロに火が付いている場合は火を消し、ガスの元栓を閉める(無理はしない)

- ドアや窓を開けて避難の出口を確保する

②1~2分経過

- 火元を確認し、出火していたら消火器などで初期消火

- 持ち出し用の防災グッズがあったら用意する

- 靴を履く(大地震後は窓ガラスや食器などの破片が散乱する)

③3~5分経過

- 揺れが収まったら火元を確認する

- 余震に注意する

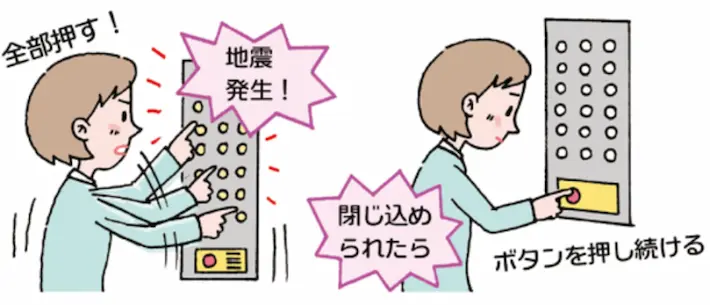

- 必要であれば避難する(エレベーターは閉じ込められる恐れがあるため使わない)

もしエレベーターに乗っているときに地震が発生したら、まず行き先階ボタンを全て押し、閉じ込められたら非常電話ボタンを押し続けてください。

※地震感知装置を備えたエレベーターの場合は、自動的に最寄りの階で停止します。

【関連記事】マンションの地震で潰れやすい階や倒壊に強い階はどこ?

日頃からの備えが命を守る

国は災害へのあらゆる対策を施していますが、大地震が起きたら支援が受けられるとは限りません。

自分の命を守るためには、日頃から災害への備えを万全にしておくことが重要です。

東日本大震災の影響により、首都直下型地震のリスクが高まっているという説もあります。

いつ発生するか分からない大地震に備え、この機会に備蓄などを改めて見直してみてはいかがでしょうか。